EQで部下を守る 燃え尽き症候群を防ぐ5つの実践法

by : Michael Miller, Six Seconds Global |

2025年11月27日 |

Six Seconds Global翻訳記事, VS, チーム活性化, ビジネス, リーダーシップ, 人材育成, 共感力の活用, 感情リテラシー, 組織, 組織活性

離職やパフォーマンス低下の陰に潜む燃え尽き症候群。本記事では、その背景にある感情のメカニズムと、EQを使って部下を守る5つのステップを具体的に紹介します。

燃え尽き症候群は単なる「ストレス」ではありません。時間をかけて、エネルギーや目的意識、モチベーションをじわじわと奪っていく状態です。

私が初めて燃え尽き症候群を経験したとき、一番ショックだったのは「疲労」そのものではなく、物事に関心を持てなくなったことでした。仕事への情熱も、同僚への気配りも、自分らしくベストを尽くそうとする気持ちも、すべてがどうでもよくなってしまったのです。普段は高い成果を出し、エネルギッシュで楽観的だった私が、突然無関心で距離を置き、冷笑的になってしまいました。これこそ燃え尽き症候群の典型的な姿です。気づきにくく、口に出して話すのはさらに困難です。もし優秀な部下が燃え尽き症候群になりかけていたら、リーダーとして何ができるでしょうか。

本記事では、燃え尽き症候群の背景にある原因を明らかにし、チームが予防・回復・そしてレジリエンスを高められるようにするための、EQに基づいた5つの実践法をご紹介します。

燃え尽き症候群の定義と症状

世界保健機関(WHO)は、燃え尽き症候群を「過度で長期にわたるストレスによって生じる、感情的・身体的・精神的な消耗状態」と定義しています。特徴的な症状は以下の3つです。

・身体的・感情的な疲労

・冷笑的・無関心な態度(脱人格化)

・達成感や自己肯定感の低下

つまり、燃え尽き症候群とは「完全に消耗し、やる気を失い、仕事に対して無力感を感じる状態」を指します。

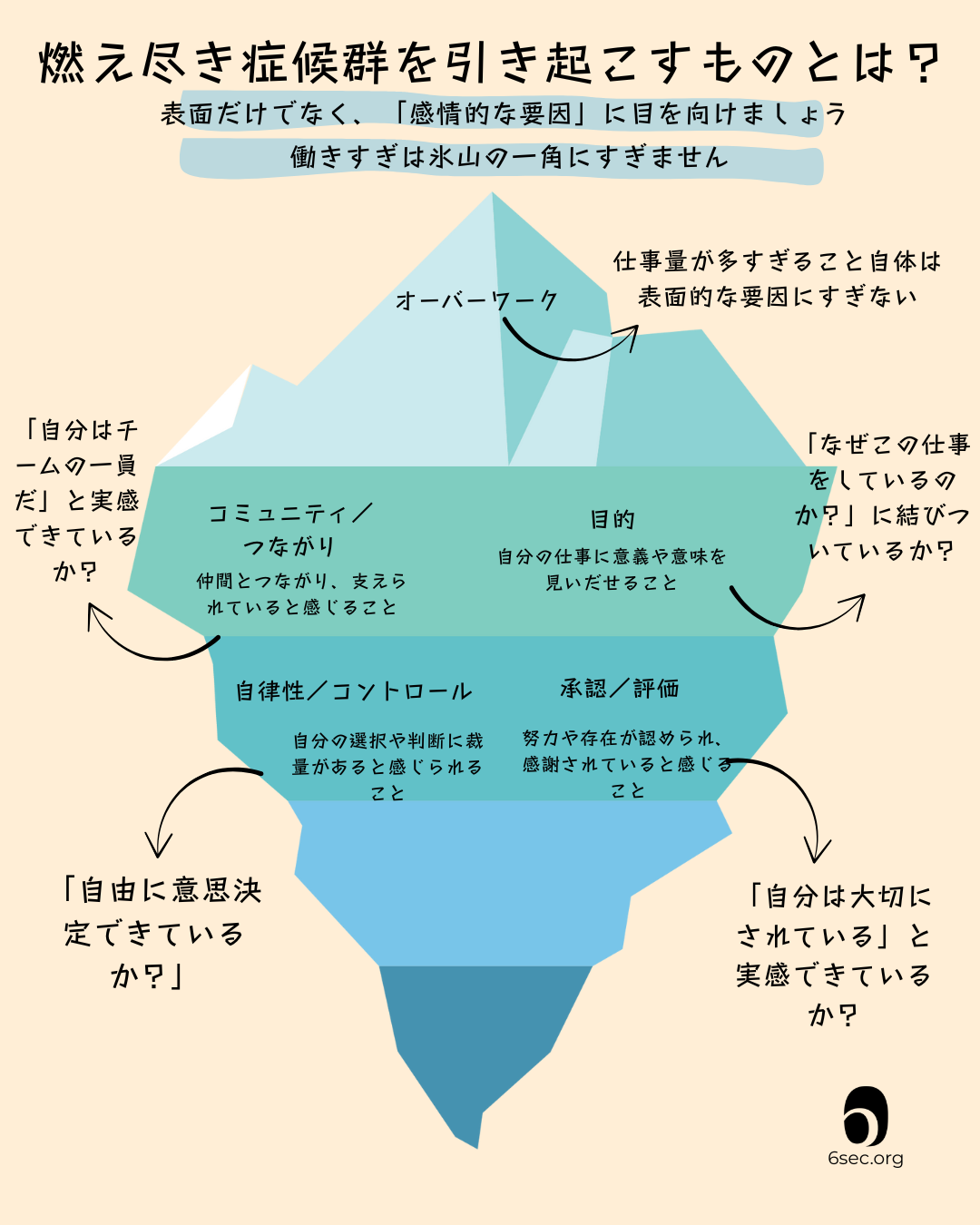

燃え尽き症候群が起こる理由:4つの感情的要因

研究によれば、燃え尽き症候群の背景には次のような感情的要因が存在します。

・自律性や裁量権がないと感じること

・承認や評価が不十分であると感じること

・社会的なサポートやつながり(コミュニティ)が欠けていること

・仕事に意義や目的を見いだせないこと

つまり、 所属感・目的・承認・自律性 といった基本的な感情的ニーズが満たされていないことが、強いストレスを引き起こし、長期化すると燃え尽き症候群へとつながります。

もちろんこれだけが原因ではありません。組織文化の影響は大きく、また個人の生活状況や外的要因も無視できません。実際、私自身は仕事以外の大きなストレスが引き金となっていました。ではリーダーとして、燃え尽き症候群に苦しむ部下にどのように寄り添い、効果的にサポートできるでしょうか。ここでは、そのための5つの実践法を紹介します。

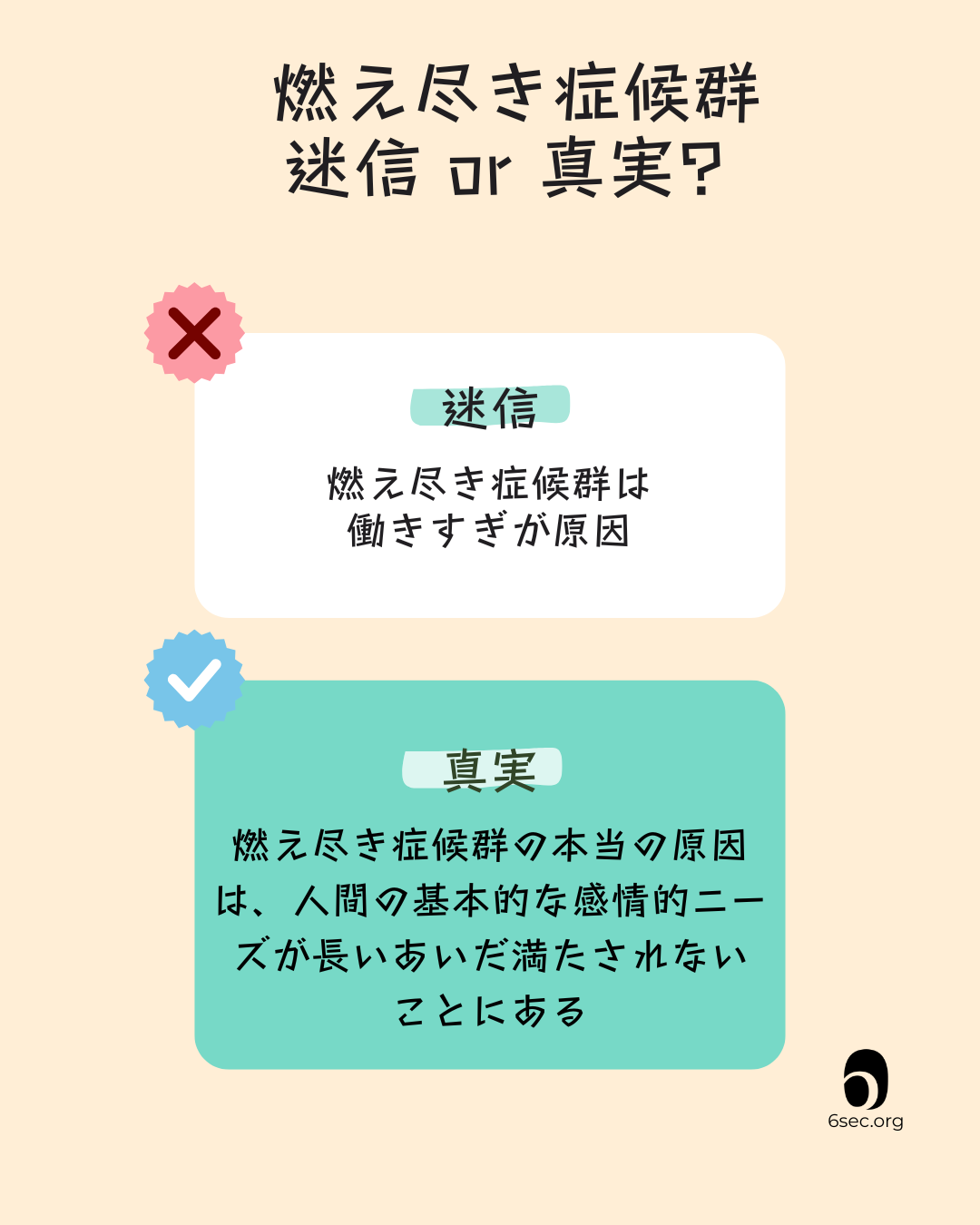

答えは「いいえ」です。本当の原因は、 感情的なニーズが長期間にわたって満たされないことにあります。 そのため、部下を守り支えるうえで、リーダーにはEQが必要なのです。

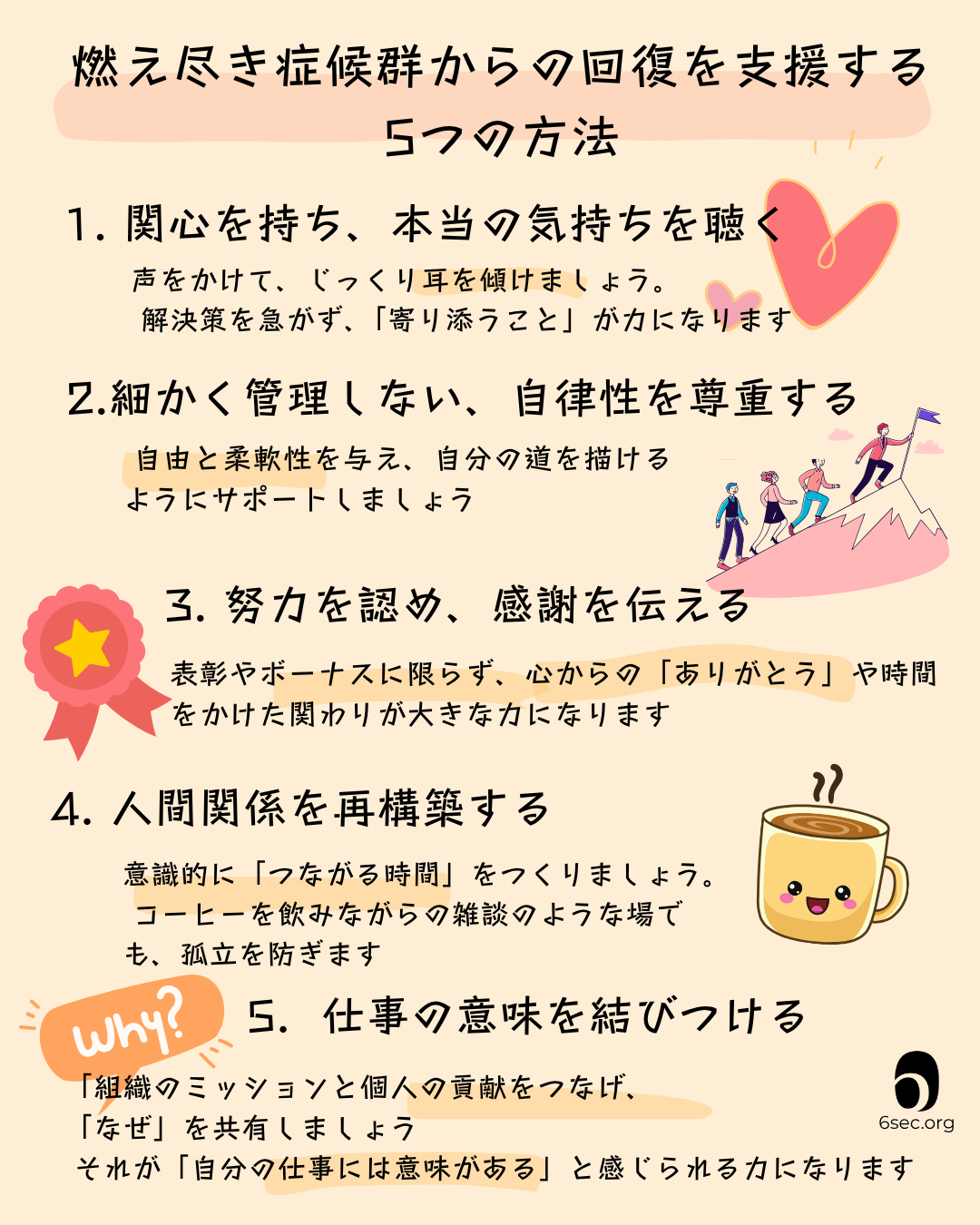

燃え尽き症候群から立ち直るための5つのEQ実践法

事実: 燃え尽き症候群は、所属感・目的・承認・自律性といった感情的ニーズが、長く満たされないことで起こる

これらはすべて感情と結びついているため、支える立場のリーダーにはEQが欠かせません。燃え尽き症候群の原因は本人の受け止め方にあり、外から直接「解決」できるものではありません。とはいえ、組織文化やマネジメントのあり方が従業員の状態に大きく影響するのも事実です。だからこそ重要なのは、部下が自分の感情的ニーズを自然に満たせる環境を整えること。簡単ではありませんが、それを支えるのがリーダーのEQなのです。ここからは、そのための具体的なステップをご紹介します。

1. 関心を持ち、本当の気持ちを聴く

まずは声をかけてみましょう。相手が何を考え、どんな気持ちでいるのかは外見だけでは分かりません。尋ねて、心を込めて聴くことが大切です。 重要なのは、好奇心とオープンネス、そしてありのままを受けとめる姿勢 です。

ここでは、そんな会話を始めるためのポイントをご紹介します。

・感情を話せる文化をつくる

燃え尽き症候群のような深刻な状況に陥る前から、「気持ちを話していい」という空気を育てておくことが大切です。

リーダー自身が、職場にふさわしい形で、自分の感情を正直にシェアすることを習慣にしましょう。感情が高ぶっているときだけでなく、日常のちょっとした気持ちも共有しておくと、いざというときに安心して話せる土台になります。

・時間と場をつくる

この会話は、廊下ですれ違いざまに交わすものではありません。プライベートな場所を選び、十分な時間を確保することが必要です。話題が複雑で難しいほど、より多くの時間が求められます。燃え尽き症候群はまさにその典型であり、腰を据えて向き合う姿勢が不可欠です。人とつながり、より深い会話をするためのヒントについては、Joshua Freedman が紹介している「コミュニケーションの3つのS」に関する記事をご覧ください。

・しっかり聴く

「聴いてもらえている」と感じることは、人間の基本的な欲求、認められること、仲間であること、存在意義を感じること、を満たします。

アクティブリスニング(意識的に、相手に寄り添って聴くこと)を意識するのは、リーダーにとって最も大切な行動のひとつです。

・すぐに解決しようとしない

誰かが悩みを打ち明けたとき、多くの人はつい「解決策」を提示したくなります。けれど、燃え尽き症候群のように長く積み重なった問題には、簡単な答えはほとんどありません。むしろ解決を急ぐより、ただ寄り添うことが大切です。人はなぜすぐ「解決しよう」 としてしまうのか、そしてそれが必ずしも最適ではない理由について詳しく知りたい方は、ぜひこの記事をご覧ください。

ブレネー・ブラウンはこう語っています。 「状況をよくするのは“答え”ではなく、“つながり”である。」 この言葉が示すように、本当に必要なのは相手が安心して「認められている」「受けとめられている」と感じられること。解決よりも“寄り添うこと”が力になります。

2. 細かく管理せず、自律性を尊重する

燃え尽き症候群の主な原因のひとつは「自分でコントロールできない」と感じることです。過度な会議や柔軟性のないスケジュール、マイクロマネジメントは大きな要因となります。リーダーは、一緒に計画を立てながら従業員が自律性を感じられる環境をつくることを目指しましょう。ここでは、いくつかのヒントをご紹介します。

・解決するのではなく、寄り添う

よかれと思い上司がすぐに「これをやればいい」と解決策を出すと、「あなたにはできないけど、私ならできる」というメッセージになりがちです。大切なのは答えを与えることではなく、質問を投げかけて「一緒に考えてみよう」という姿勢を示すことです。

・選択肢を一緒に探り、サポートを約束する

燃え尽き症候群しかけているときは、本人にとって「どうすればいいか」を考える余裕がなくなりがちです。そんなときは、一方的に解決策を押し付けるのではなく、他の人の工夫や事例を紹介しながら「こんな方法もあるよ」と選択肢を広げてあげましょう。ここで無理に行動を決める必要はありません。多くの場合、人事部など他部署の協力や承認も関わってきます。大事なのは「あなたにはいくつもの選択肢があり、私はその探し方を支える存在だ」という安心感を、はっきりと伝えることです。

・感情のセルフチェックを勧める

一日の中で、ちょっと立ち止まって自分の感情を確認する習慣をつけてみましょう。これは、ストレスの原因を知るための簡単で効果的な方法です。そして「自分の状態をちゃんと把握できている」という感覚が、コントロール感につながります。

・「平等」ではなく「公平性」を意識しましょう。

リーダーはつい「全員を同じように扱わなければ」と考えがちですが、大切なのは一人ひとりの状況や困難を理解し、それを取り除いてあげることです。これこそが本当の意味での公平性です。研究でも、この個別化されたアプローチがパフォーマンスを高めることが示されています。

マーケティング・デザイン会社 Digital Surgeons の CEO 兼 最高クリエイティブ責任者である Pete Sena 氏もこう語っています。

3. 心から努力を認める

現代の忙しい職場では、感謝の言葉を伝えることを忘れがちです。でも、感謝の言葉が欠けると部下は「私の仕事は重要じゃない。私自身も大事にされていない。」と感じてしまいます。こうした感情は、燃え尽き症候群を引き起こす大きな要因になります。

承認を求める気持ちは、人が持つ根源的な欲求のひとつです。帰属意識や目的意識と同じくらい大切なものです。そして特に難しいのは、燃え尽き症候群に陥る人ほど高い成果を上げていることが多いという点です。彼らは思いやりがあり、期待以上の成果を出そうとし、時に自分を犠牲にしてでも仕事に打ち込みます。そんなとき、リーダーは「よくできて当たり前」と思ってしまったり、逆に成果を出せていない従業員にばかり目を向けがちです。

でも本当に必要なのは、その努力を「当然」だと思わず、きちんと認めて感謝の気持ちを伝えること。感謝の示し方は人それぞれ違います。

社内表彰やボーナスといった形が一番響く人もいます。

しかし多くの人にとっては、人とのつながりの中で伝えられる感謝のほうが心に残ります。時間をとり直接お礼を伝えたり、心のこもった言葉をかけることが、金銭的な報酬よりもずっと大きな価値を持つこともあります。

大切なのは、相手にとって何が「認められている」と感じられるのかを理解すること。場合によっては、本人に直接聞いてみてもいいでしょう。誰にとっても共通しているのは、「認められること」が燃え尽き症候群の強力な防止策になる、という点です。

4. 人間関係を再構築する

燃え尽き症候群の大きな要因のひとつは「社会的なつながりの欠如」です。だからこそ、回復のカギは「つながりを取り戻すこと」にあります。

今はリモートワークやハイブリッドワークが当たり前になり、従業員同士の距離は物理的に広がりました。リーダーにとって「どうやって人と人をつなぎ直すか」は重要な課題です。Six Seconds の共同創設者兼 CEO であるジョシュア・フリードマン氏も、この記事の中でその重要性を詳しく語っています。

リーダーができることとして、たとえば次のような選択肢があります。

人は「認められたい」という欲求を本能的に持っています。これは、仲間とのつながりや人生の目的意識と同じくらい、欠かせない人間の基本的なニーズです。

5. 仕事の意味を結びつける

燃え尽き症候群に陥った人は「自分の仕事には価値がない」と信じ込みがちです。

リーダーの大切な役割は、組織全体のミッションと個人の貢献を結びつけ、共有の「なぜ」を育てることです。

ただし、リーダー自身が仕事の意味を信じていなければ、説得することはできません。

自分が心から「この仕事には意味がある」と感じ、その思いを言葉と行動で示すことが、最大のサポートとなります。

「大切なものを測っていますか?」Vital Signs アセスメント

燃え尽き症候群は辞職や離職といった形で表面化する前に、データとして兆しが現れることがあります。 「Vital Signs™」 アセスメントは、エンゲージメントに始まり、「信頼」「変化対応」「モチベーション」「チームワーク」「実践・行動」の5要因を測定し、職場の健康度を可視化します。

もしVital Signsがエンゲージメントや信頼の低下を示したなら、部下が燃え尽きてしまう前に支援の手を差し伸べることができるのです。

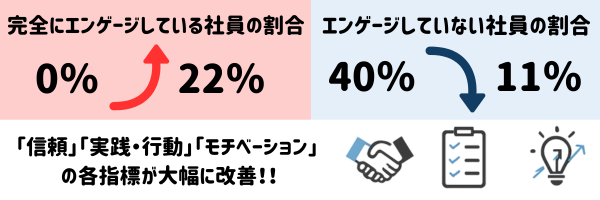

カナダのエンジニアリング企業 Westcomm Pump では、このアセスメントを通じてエンゲージメント戦略を導入し、わずか半年で大幅な改善を実現。

状況: 士気、エンゲージメント、生産性が急落。最初のVital Signs診断では「完全にエンゲージしている社員は0%」という、燃え尽き症候群を示す深刻な赤信号が出ていた。

解決策: Six Seconds認定パートナーACIと協働し、8か月間のエンゲージメント戦略を導入。

・リーダー層に対するEQコーチング(SEIリーダーシップレポート活用)

・組織全体でのTeam Vital Signs(TVS)エンゲージメントや組織風土の調査

・全員参加のフィードバックセッション

結果:

「信頼」「実践・行動」「モチベーション」の各指標で大幅な改善

・完全にエンゲージしている社員の割合:0% → 22%へ上昇↑↑

・エンゲージしていない社員の割合:40% → 11%へ減少↓↓

・「この半年で、会社はずっと結束力のある組織になった」と経営幹部がコメント

この事例の詳細はこちらをご覧ください。

燃え尽き症候群が改善しない場合は?

最善のサポートを尽くしても、外部要因や個人の状況によって回復が難しい場合があります。だからこそ、最も大切なのは「予防」です。

今回ご紹介した5つの戦略は、単なる「問題解決」のためだけではなく、誰もが安心して健やかに働ける職場文化を育むためのものです。

原文:How to Help Employees with Burnout: 5 Emotional Intelligence Strategies for Leaders

「今の職場の状態を可視化して見てみませんか?」

Vital Signsアセスメントは、隠れた燃え尽き症候群のリスクを明らかにし、的確なアクションへと導きます。 詳細・お申し込みはこちらでご確認ください。

Senior Content CuratorSix Seconds米国本部のライター。ノーブルゴールは、命の奇跡への感謝を共有していくこと。より健康的でバランスの取れた達成感のある人生を生きるための、最新の脳科学に基づいた実践可能で適応可能なヒントを中心に記事にまとめています。

EQを知る、EQを実践する

Six Secondsグループは、グローバルで、科学に基づき、実用性の高いEQを世界各国で伝えています。日本オフィスであるシックスセカンズジャパンでは、最先端のEQの情報を日本語で発信するほか、Six Seconds国際認定資格セミナーの国内開催を行い、資格を持ち日本各地で活躍するEQチェンジエージェントと共に日本全国へEQを届けております。